Оглавление

Представьте, что каждый раз при посещении сайта вам пришлось бы вводить длинный набор цифр вместо привычного названия. Звучит утомительно, правда? К счастью, в интернете есть DNS, который избавляет нас от необходимости запоминать IP-адреса сайтов. Вы когда-нибудь задумывались, как браузер находит нужный сервер, когда вы вводите адрес сайта и нажимаете Enter? В этой статье мы разберём простыми словами, что такое DNS, как он работает и почему без него бы не обойтись. Также вы узнаете, как DNS помогает вашим пользователям попасть на сайт, какие бывают DNS-записи, что такое «распространение DNS» и как уверенно настраивать DNS для своего домена, избегая распространённых ошибок.

Что такое DNS и зачем он нужен?

DNS (Domain Name System, система доменных имен) — это своего рода «телефонная книга» интернета. Он связывает понятные человеку адреса сайтов (домены) с числовыми IP-адресами серверов, на которых находятся эти сайты. Компьютеры и серверы общаются друг с другом по IP-адресам – уникальным наборам цифр (например, 192.168.1.1 для IPv4 или более длинным алфавитно-цифровым для IPv6). Но людям трудно запоминать такие последовательности. DNS решает эту проблему: в 1980-х годах была создана система, которая присваивает каждому IP-адресу удобное доменное имя. Например, вместо того чтобы вводить 194.58.116.30, вы можете набрать reg.ru, а DNS автоматически преобразует этот понятный адрес в нужный IP за доли секунды. Проще говоря, когда вы вводите адрес сайта, DNS «переводит» его на язык компьютеров – находит соответствующий IP-адрес – чтобы ваш браузер смог загрузить сайт. Без DNS серфинг в интернете превратился бы в мучительное запоминание цифр, а с ним мы легко находим нужные сайты по названию.

Как работает DNS-запрос: путь от имени до сервера

Давайте проследим пошагово, что происходит после того, как вы ввели URL сайта в браузере и нажали Enter. В этот момент за кулисами DNS начинает активно искать нужный сервер. Процесс разрешения DNS-запроса включает несколько этапов и задействует разные серверы:

- Поиск в локальном кэше. Сначала ваш компьютер (или сам браузер) проверяет, нет ли у него уже нужного IP-адреса в локальных записях. Он смотрит специальный файл

hostsи кэш DNS на вашем устройстве. Если вы ранее уже заходили на этот сайт, IP мог сохраниться в кэше, и тогда браузер сразу его использует. (В редких случаях пользователи сами прописывают в файле hosts соответствие домена и IP – тогда система тоже найдёт адрес мгновенно.) Если же никакой местной подсказки не нашлось, запрос отправляется дальше. - Обращение к рекурсивному DNS-серверу (резолверу). Ваш компьютер направляет DNS-запрос на рекурсивный DNS-сервер, обычно предоставленный вашим интернет-провайдером (либо тот, что вы настроили вручную, например публичный DNS). Этот сервер называется DNS-резолвер – он подобен опытному библиотекарю, который знает, где искать нужную книгу по каталогу. Резолвер получает запрос вида: «Найди IP-адрес для домена

example.com». - Проверка кэша у провайдера. Прежде чем идти «в интернет», DNS-резолвер у провайдера тоже заглядывает в свой кэш – вдруг кто-то недавно уже искал этот домен. Если запись найдена, резолвер сразу вернёт IP-адрес из своего кеша (так DNS экономит время и трафик за счёт кеширования). Если же и у него свежих данных нет, резолвер начнёт серию запросов к вышестоящим DNS-серверам, чтобы добыть IP-адрес для вашего домена. Эта многошаговая операция называется итеративным (последовательным) поиском.

- Запрос к корневому DNS-серверу. Резолвер отправляет ваш запрос на один из корневых DNS-серверов (Root Servers). Корневой сервер – это самый первый уровень в иерархии DNS, своеобразный «главный каталог» или указатель, который знает, где искать серверы для доменных зон верхнего уровня (например, .COM, .ORG, .RU и т.д.). Корневых серверов существует несколько (13 основных адресов, обслуживаемых разными организациями по всему миру), и они распределяют нагрузку между собой. Корневой сервер не знает IP-адрес искомого сайта, но подскажет, куда идти дальше: он сообщит адрес DNS-сервера, ответственного за доменную зону верхнего уровня вашего домена. Например, для запроса

example.comкорневой сервер видит домен.comи направит резолвер на DNS-сервер зоны.com. - Запрос к DNS-серверу доменной зоны (TLD-серверу). Теперь резолвер обращается к DNS-серверу зоны .com (его ещё называют TLD-сервер, от Top-Level Domain). Этот сервер ведает всеми доменами в зоне .com и хранит информацию только о DNS-серверах конкретных доменов в этой зоне, но не об их IP-адресах. Проще говоря, TLD-сервер не знает IP сайта

example.com, но знает, какие авторитетные DNS-серверы обслуживают именно домен example.com. Он возвращает резолверу адреса этих серверов. В нашем примере DNS-сервер зоны .com сообщит: «За доменexample.comотвечают, скажем, серверыns1.dns-провайдер.comиns2.dns-провайдер.com». Именно эти серверы содержат актуальные записи для домена. - Запрос к авторитетному DNS-серверу домена. Резолвер получил адреса авторитетных DNS-серверов для

example.comи теперь спрашивает у одного из них: «Какой IP-адрес уexample.com?» Авторитетный DNS-сервер – это финальная инстанция, «словарь», хранящий все DNS-записи конкретного домена. Он проверяет у себя, есть ли запись, соответствующая запрашиваемому имени. Как правило, это A-запись с IP-адресом. Если запись найдена, сервер отправляет резолверу нужный IP. Например, авторитетный сервер ответит: «Дляexample.comзаписан IP93.184.216.34». (Если запрашивается поддомен, напримерwww.example.com, и для него настроен alias (CNAME), сервер может сначала вернуть CNAME, и резолвер сделает дополнительный запрос по каноническому имени. Но в конечном итоге резолвер получит IP-адрес, связанный с доменом или поддоменом.) - Получение ответа и обращение к сайту. Наконец, DNS-резолвер провайдера возвращает вашему компьютеру найденный IP-адрес. Ваш браузер получает ответ (например,

93.184.216.34) и теперь может напрямую подключиться к веб-серверу по этому адресу. Браузер устанавливает соединение с сервером (по протоколу HTTP/HTTPS) и загружает страницу сайта. Успех: введённое имя сайта оказалось связanym с нужным сервером, и вы видите веб-страницу.

Примечание: На практике этот сложный процесс происходит очень быстро (обычно доли секунды), и многие этапы оптимизированы за счёт кеширования. Например, если DNS-запись уже есть в кэше вашего браузера, операционной системы или у провайдера, многие шаги пропускаются. Кроме того, DNS-запросы используют UDP-протокол и небольшие пакеты данных, поэтому даже несколько последовательных обращений к серверам происходят незаметно для пользователя. В итоге вся цепочка – от ввода адреса до открытия страницы – выполняется практически мгновенно, если нигде нет сбоев.

Теперь, разобрав, как DNS находит нужный IP-адрес, можно смело сказать: DNS невидимо делает всю тяжёлую работу, чтобы мы могли пользоваться интернетом, набирая удобные имена вместо цифр.

Основные типы DNS-записей

Когда вы управляете DNS своего сайта (например, через панель регистратора домена или хостинг-провайдера), вы имеете дело с DNS-записями. DNS-запись – это строчка в DNS-зоне, которая указывает определённую информацию о домене: на какой IP-адрес вести, какой сервер обслуживает почту и прочие данные. У каждой записи есть тип, определяющий её назначение. Рассмотрим наиболее распространённые типы DNS-записей, которые пригодятся начинающему владельцу сайта:

- A-запись (Address) – привязывает доменное имя к IPv4-адресу сервера. Проще говоря, именно A-запись указывает, на какой IP отправлять пользователей вашего сайта. Например, для домена

example.comможно создать A-запись, указывающую IP93.184.216.34– тогда все запросы кexample.comбудут направляться на сервер с этим адресом. Если ваш сайт переедет на новый сервер с другим IPv4, вам нужно будет изменить A-запись на новый IP. - AAAA-запись – то же самое, что A-запись, но для IPv6-адреса. Сейчас постепенно распространяется новый протокол IPv6, в котором адреса длиннее и записываются в шестнадцатеричном формате (например,

2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334). Если ваш хостинг поддерживает IPv6, вы можете добавить AAAA-запись домена с соответствующим IPv6-адресом сервера. Наличие AAAA-записи обеспечивает доступность сайта по IPv6 наряду с IPv4. - CNAME-запись (Canonical Name) – задаёт псевдоним (алиас) для доменного имени. Она не привязывает домен к IP напрямую, а перенаправляет один домен на другой. Например, можно сделать так, что поддомен

blog.example.comчерез CNAME указывает наexample.com. Тогда запросы кblog.example.comна уровне DNS будут перенаправляться к основному домену (и уже тот имеет свою A-запись). Важно помнить, что CNAME не комбинируется с другими записями того же имени: если дляwww.example.comсоздан CNAME наexample.com, то A-запись дляwwwуже добавить нельзя – да и не нужно. CNAME упрощает поддержку, позволяя менять целевой адрес в одном месте. - MX-запись (Mail eXchanger) – указывает, на какой почтовый сервер слать письма для данного домена. Если у вас есть почта вида

info@mydomain.com, то именно MX-запись доменаmydomain.comопределяет, куда должны приходить письма. В MX-записи вместо IP-адреса всегда указывается имя хоста почтового сервера. Например, доменуmydomain.comможно добавить MX-запись, указывающую на серверmail.provajder.com. У MX-записей есть приоритет (priority) – число, показывающее предпочтение, если указано несколько почтовых серверов. Наименьшее число означает наивысший приоритет. Это позволяет иметь резервные почтовые серверы: сначала почта пытается доставиться на приоритетный (например, priority 10), а если не выходит – на запасной (priority 20) и т.д. Без правильной MX-записи ваша почта на домене работать не будет. - TXT-запись – хранит произвольный текст. Изначально TXT задумывалась для примечаний, но теперь её активно используют для различных служебных целей, в основном связанных с безопасностью и подтверждением прав на домен. Например, сервис может попросить вас добавить в DNS специальную TXT-запись вроде

"google-site-verification=...код..."для подтверждения, что вы владелец домена. Также через TXT публикуются SPF-записи (список серверов, которым разрешено отправлять почту от имени вашего домена) и другие настройки. Браузеры TXT-записи не используют, но почтовые и проверочные службы – еще как. - NS-запись (Name Server) – задаёт авторитетные DNS-серверы для данного домена. Проще говоря, NS-записи указывают, какие серверы обслуживают DNS-зону вашего домена и отвечают на запросы. Обычно у каждого домена как минимум две NS-записи (на primary и secondary DNS-серверы). Например, NS-записи могут быть

ns1.dnsprovider.comиns2.dnsprovider.com– это значит, что все запросы по вашему домену будут направляться на эти DNS-серверы. Важно не путать: NS-записи прописываются в вашей зоне, но чтобы они заработали, ещё нужно делегировать домен на эти серверы у регистратора. Если вы меняете DNS-провайдера, то у регистратора домена вам потребуется изменить NS (делегирование) на новые, а внутри зоны обычно эти NS-записи создаются автоматически. NS-записи – основа работы DNS, без них домен «не знает», кто за него отвечает. - Другие типы записей. Существуют и другие записи DNS, предназначенные для более специальных задач:

- SOA (Start of Authority) – служебная запись, создаётся автоматически при каждом домене. Хранит информацию о домене: главный DNS-сервер, контактный email администратора, серийный номер зоны и интервалы обновления. Обычно редактировать SOA напрямую не требуется – DNS-провайдер настраивает её сам.

- SRV (Service) – позволяет указать не только хост, но и порт для определённого сервиса. Применяется, например, в корпоративных сетях или для сервисов типа Microsoft 365/Skype, где нужно сообщить клиенту адрес и порт сервера.

- PTR (Pointer) – обратная запись DNS, по IP-адресу возвращает доменное имя. Используется для обратного DNS, в основном в почтовых сервисах: для IP почтового сервера настраивают PTR, чтобы получающие сервера могли проверить, соответствует ли IP заявленному имени (это один из факторов антиспама).

- CAA (Certification Authority Authorization) – запись, определяющая, каким центрам сертификации разрешено выдавать SSL-сертификаты для данного домена. Помогает повысить безопасность: если в CAA указать, например, только Let’s Encrypt, то другие центры не смогут случайно или злоумышлено выдать сертификат на ваш домен.

- NAPTR, DNSKEY, TLSA и ряд других – более редкие и специфические записи (для VoIP, DNSSEC, DANE и т.д.). В начале администрирования домена о них можно не задумываться.

Для базового управления доменом перечисленных выше типов записей обычно достаточно. Каждая DNS-запись имеет TTL (Time To Live) – время жизни кэша, о котором мы расскажем далее. При внесении изменений важно правильно выбирать тип записи под задачу, иначе DNS просто не заработает как надо. Например, если попытаться вбить IP-адрес в поле CNAME, толку не будет – для IP служат A/AAAA-записи. К счастью, большинство панелей управления не позволяют совершить совсем уж нелепых действий, но ошибки в DNS-записях (опечатки в домене, неверный IP, отсутствие нужных записей) – частая причина недоступности сайтов. Поэтому разберитесь с основными видами записей – и смело настраивайте свой домен под свои нужды!

(Для справки: все DNS-записи хранятся на авторитетных серверах в виде текстовых строк и распространяются по сети DNS-серверов. Таким образом, изменение записей в панели управления в итоге приводит к обновлению информации на тысячах серверов по всему миру – но не мгновенно, а за время TTL. Подробнее об этом – в следующем разделе.)

Готовы перейти на современную серверную инфраструктуру?

В King Servers мы предлагаем серверы как на AMD EPYC, так и на Intel Xeon, с гибкими конфигурациями под любые задачи — от виртуализации и веб-хостинга до S3-хранилищ и кластеров хранения данных.

- S3-совместимое хранилище для резервных копий

- Панель управления, API, масштабируемость

- Поддержку 24/7 и помощь в выборе конфигурации

Результат регистрации

...

Создайте аккаунт

Быстрая регистрация для доступа к инфраструктуре

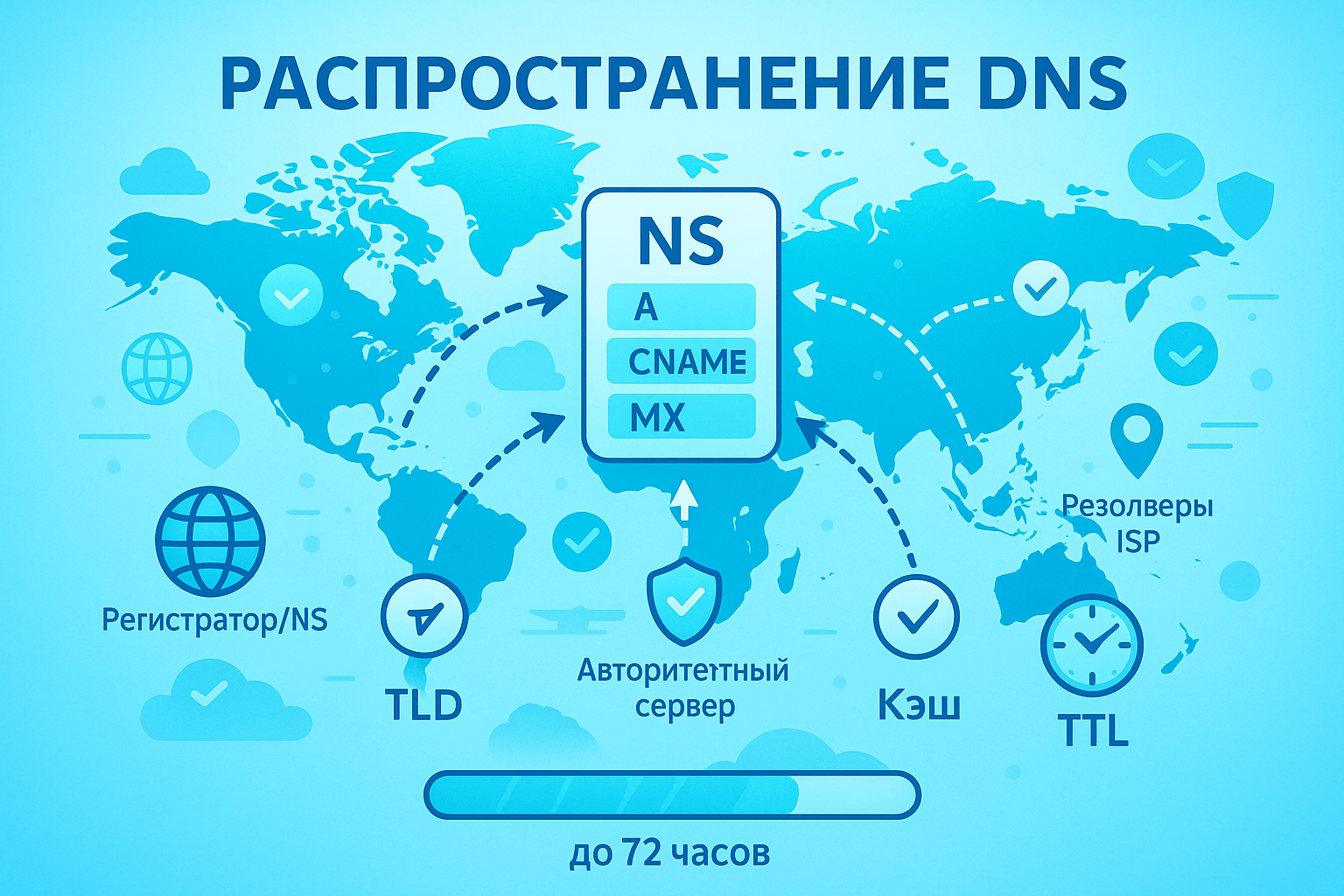

Что такое распространение DNS и почему изменения видны не сразу?

Вы внесли изменения в DNS-запись – например, перенесли сайт на новый сервер и прописали новый IP. Но проходит время, а часть пользователей по-прежнему попадает на старый адрес или не может зайти на сайт. В чём дело? Скорее всего, вы столкнулись с явлением, называемым распространение DNS (от англ. DNS propagation). Это период времени, необходимый для обновления DNS-информации на всех DNS-серверах по всему миру. Проще говоря, когда вы меняете DNS-запись (будь то A-запись, MX или смена NS-серверов), не все узлы интернета узнают о новой информации мгновенно. Нужно подождать, пока новые данные «разойдутся» по всем цепочкам кеширования и каждый DNS-сервер не получит обновление.

Почему так происходит? Дело в том, что DNS – распределённая система. По всему миру существуют тысячи рекурсивных DNS-серверов (у провайдеров, компаний, публичные резолверы), которые кешируют DNS-записи для ускорения работы. Каждый такой сервер, однажды узнав IP вашего домена, хранит старую информацию некоторое время (пока не истечёт TTL). Поэтому после изменения записи одни пользователи всё ещё могут попадать на старый IP, полученный из кеша их локального DNS, в то время как другие уже получают новый IP – в зависимости от того, обновился ли кеш у их провайдера. Возникает своеобразный переходный период, когда разные люди видят разные версии вашего сайта (или кто-то видит, а кто-то – нет), хотя вы уже всё настроили правильно. Это и есть распространение DNS.

Обычно полное распространение DNS занимает до 24–48 часов. Многие источники упоминают цифру «до 48 часов», и в худших случаях (например, при смене NS-серверов домена) обновление действительно может занять пару дней. Однако на практике часто всё происходит гораздо быстрее – за несколько часов или даже минут. Время зависит от нескольких факторов:

- TTL записей. TTL (Time To Live) – это время в секундах, в течение которого DNS-запись считается актуальной и хранится в кэше DNS-сервера. По истечении TTL сервер должен обратиться за новой информацией. Если TTL у записи высокий (например, 86400 секунд = 24 часа), то DNS-серверы могут целые сутки держать старые данные, не спрашивая обновления. Если же TTL короткий (скажем, 300 секунд = 5 минут), то уже через 5 минут после изменения резолверы начнут получать свежий IP. Таким образом, чем меньше TTL, тем быстрее рассеиваются изменения. Многие провайдеры по умолчанию ставят TTL около 1–4 часов. В общем, TTL – главный параметр, влияющий на скорость DNS-пропагации.

- Особенность изменения. Быстрее всего обычно распространяются изменения отдельных записей (A, CNAME, MX и т.д.) при той же NS-инфраструктуре – здесь всё упирается в TTL. А вот смена NS-серверов (делегирование домена) может быть заметно дольше, так как кэшируются сами NS-записи на стороне множества корневых и промежуточных серверов. При смене NS обычно и говорят о 1–2 сутках ожидания. Также распространение может замедлиться, если вы меняете сразу много записей или переводите домен в другую зону – разные узлы могут обновлять данные с разной скоростью.

- Локальные и региональные факторы. Разные провайдеры интернета обновляют свои DNS-кеши по своему графику. Крупные публичные DNS-сервисы (Google DNS, Cloudflare 1.1.1.1 и др.) как правило строго соблюдают TTL и достаточно быстро подхватывают новые данные, иногда даже меньше чем за час. Но у некоторых локальных провайдеров могут быть настроены фиксированные интервалы обновления кеша, и они могут задерживать обновления независимо от TTL. Кроме того, существуют уровни кеширования: помимо DNS-провайдеров, ваш собственный компьютер может кешировать DNS (например, Windows и macOS хранят записи некоторое время). Также и браузер может иметь свой DNS-кеш. Всё это значит, что где-то информация может устаревать дольше, чем в других местах.

Как это влияет на работу сайта? В период распространения DNS возможны ситуации, когда часть пользователей попадает на старый сервер, а часть – уже на новый. Если вы при переносе сайта не выключили сразу старый хостинг, то пользователь на старом IP может увидеть «старую версию» сайта или страницу-заглушку. Если же старый сервер уже отключён, то для тех, у кого ещё кеширован старый адрес, сайт какое-то время будет недоступен (ошибка соединения). Это нормально – просто надо подождать. Важно: при переносе лучше не выключать старый сервер сразу, а поддерживать его работу, пока новые DNS-записи не вступят в силу повсеместно. Тогда даже те, кто упорно ходит по старому IP, всё равно попадут на ваш сайт (хоть и с прежнего сервера).

Также учитывайте почтовые сервисы: при смене MX-записи аналогично может быть задержка. Почта может какое-то время приходить на старый сервер, поэтому зачастую держат работу старого почтового сервера ещё 1–2 дня, перенаправляя письма или забирая их вручную.

Как проверить состояние распространения DNS? Есть несколько способов:

- Подождать TTL и попробовать зайти на сайт снова. Обычно через заявленные TTL (например, через пару часов) уже заметны изменения.

- Принудительно очистить DNS-кеш на своём устройстве. В Windows это команда

ipconfig /flushdns, в Linux/macOS –sudo dscacheutil -flushcache(для macOS) илиsystemd-resolve --flush-caches(для Linux с systemd). После очистки кеша компьютер будет заново запрашивать DNS – возможно, он уже получит обновлённый адрес. - Использовать другой DNS-резолвер для теста. Например, временно переключиться на DNS Google (8.8.8.8) или Cloudflare (1.1.1.1) и проверить, открывается ли сайт – эти сервисы часто отражают изменения быстрее. Либо воспользоваться VPN/прокси из другого региона.

- Онлайн-инструменты. Существуют сайты, показывающие DNS-записи вашего домена из разных точек мира (DNS-propagation check). Вы вводите домен, и сервис отображает, какой IP возвращают DNS-серверы в США, Европе, Азии и т.д. По ним можно понять, распространились ли новые записи повсеместно.

- Команда

nslookup/dig. Если вы умеете пользоваться терминалом, можно выполнить:nslookup yourdomain.com 8.8.8.8– это спросит напрямую у публичного DNS Google текущее значение. Аналогично можно спросить у своего провайдера или любого другого DNS, подставив его IP. Продвинутый утилитаdig +traceпокажет полный путь резолвинга (вплоть до авторитетного ответа).

Не пугайтесь, если сразу после изменения DNS ваш сайт где-то не открывается – это естественно. Просто дайте системе время. Если же прошло более 48 часов, а проблемы остались, стоит проверить, правильно ли вы внесли изменения (нет ли ошибок в записях) и действительно ли новые NS или IP применились.

Советы по настройке DNS

Настройка DNS – дело несложное, но требует внимания к деталям. Вот несколько практических советов, которые помогут начинающим администраторам уверенно управлять DNS-записями своего домена и переносить сайт без проблем:

- Выбирайте надёжного DNS-провайдера. От качества DNS-сервиса зависит доступность вашего сайта по имени. Хороший DNS-провайдер – это не обязательно платный, но обязательно устойчивый и быстрый. Признаки надёжности: инфраструктура из нескольких серверов по всему миру (чем шире сеть DNS-серверов, тем быстрее ответы для пользователей из разных стран и выше отказоустойчивость), поддержка современных технологий (IPv6, DNSSEC, защита от DDoS). Как правило, можно использовать DNS вашего регистратора домена или хостинга – убедитесь, что у него хорошая репутация и нет частых сбоев. Если планируете серьёзный проект с аудиторией по всему миру, рассмотрите специализированные DNS-сервисы с глобальной Anycast-сетью серверов – они обеспечат минимальную задержку (время отклика) и автоматическое резервирование на случай проблем с узлами сети. Не забывайте и о панели управления – у провайдера должна быть удобная система редактирования записей, чтобы вы могли без труда внести необходимые изменения. Надёжный DNS-провайдер избавит вас от множества потенциальных головных болей.

- Внимательно редактируйте DNS-записи (избегайте ошибок). Ошибка в одной цифре или букве может привести к неработоспособности вашего сайта. Вот несколько распространённых ошибок:Проверяйте все изменения внимательно до сохранения: многие панели позволяют увидеть, как будет выглядеть запись. Если не уверены – почитайте справку вашего DNS-провайдера или спросите поддержку. Исправить DNS-запись легко, но пока вы спохватитесь, уже может пройти время, и пользователи столкнутся с проблемами. Лучше сделать правильно с первого раза.

- Неправильный IP-адрес в A-записи. Убедитесь, что вы указали точный IPv4 вашего сервера. Бывает, что копируют IP с пробелом или точку ставят не там – DNS такого не прощает. Если у хостера сменился IP вашего сервера, не забудьте обновить запись.

- Опечатка в доменном имени. Особенно критично для CNAME, MX и других записей, указывающих на домены. Например, MX, указывающий на

mail.example.conвместо.com, никуда не придёт. Проверяйте внимательнее. - Лишняя точка или её отсутствие. В некоторых панелях управления при добавлении записей корневого домена требуется указывать имя как

@(обозначает сам домен), а некоторые просят оставить поле имени пустым или ставят точку автоматически. Если вы вручную редактируете BIND-зону, помните, что точка в конце имени домена имеет значение. В веб-интерфейсах обычно достаточно вводить имена без конечной точки. - Конфликтующие записи. Не пытайтесь создать две записи одного типа с одинаковым именем, указывающие на разное – DNS этого не поймёт. Исключение – когда это допустимо, например несколько MX для резервности или несколько A-записей для балансировки (разные IP на одно имя, DNS будет выдавать их по очереди или случайно). Но, например, одновременный CNAME и A на одном имени недопустимы – нужно выбрать что-то одно.

- Отсутствующие важные записи. Некоторые забывают настроить MX-запись для почты – тогда письма на @yourdomain просто не знают, куда идти. Или, например, если вы делегировали домен на сторонний DNS, но не перенесли туда все старые записи (особенно MX, TXT) – часть сервисов перестанет работать. Перед переносом домена обязательно скопируйте все актуальные записи на новый DNS.

- TTL слишком высокий. Как мы выяснили, слишком большое время жизни записей может затягивать распространение изменений. Совет: для стабильных записей (типа MX) можно ставить TTL побольше (несколько часов), а вот если вы планируете изменения – снизьте TTL заранее. Например, собираетесь переносить сайт в субботу – в пятницу уменьшите TTL A-записи до 300 секунд (~5 минут). Тогда в субботу, когда вы пропишете новый IP, большинство пользователей переключится на него в течение нескольких минут, а не суток. После успешного переезда можно снова поднять TTL до часового или какого вам нужно. Не ставьте без необходимости TTL = 86400 (24 часа) – это максимум, и он оправдан разве что для совсем не меняющихся записей. Оптимальным зачастую является 3600 (1 час) или 14400 (4 часа) – баланс между скоростью обновления и нагрузкой.

- Проверьте работу DNS после изменений. Не полагайтесь на авось – убедитесь, что ваш сайт и почта действительно доступны с новым DNS-конфигом:Быстрый самотест убережёт от ситуации, когда вы, довольный настройками, ложитесь спать, а сайт ночью «упал» из-за опечатки в IP. Всегда лучше перепроверить.

- Через несколько минут (или в пределах TTL) после изменения попробуйте зайти на сайт сами. Если он открывается – уже хорошо. Для чистоты эксперимента можно открыть страницу в режиме инкогнито или через другой браузер (чтобы исключить кеш старого IP).

- Пропингуйте домен или воспользуйтесь

nslookup. Пинг (ping yourdomain.com) покажет, к какому IP резолвится домен с вашего компьютера. Сравните этот IP с тем, что вы ожидаете увидеть. Если совпадает, DNS для вас уже обновился. (Замечание: некоторые серверы отключают ответ на ping, но главное – увидеть адрес.) - Используйте сторонние инструменты. Как упоминалось, есть онлайн-сервисы проверки DNS. Они помогут убедиться, что во всех регионах ваш домен смотрит на правильный IP. Если где-то ещё светится старый адрес – просто нужно подождать, но вы по крайней мере будете знать, сколько узлов ещё не обновилось.

- Почта: отправьте тестовое письмо на свой адрес и посмотрите, дойдёт ли. Проверьте DNS ваших записей SPF, DKIM, если вы их меняли – специальные проверяющие инструменты подскажут, видят ли они новые записи.

- При переносе сайта действуйте продуманно. Перенос домена или сайта на новый сервер – ответственная операция, но DNS сделает её безболезненной, если всё сделать правильно. Алгоритм переезда без простоя примерно такой:Разумеется, этот план вариируется в зависимости от ситуации. Но главный принцип – не рвать резко связь. Делайте шаги последовательно и убедитесь, что на каждом этапе пользователи могут добраться до сайта хотя бы по одному из путей.

- На старом DNS-сервисе (текущем) уменьшите TTL ключевых записей (A, AAAA, возможно CNAME) до минимума (300–600 секунд) за день до миграции. Это подготовит почву для быстрого переключения.

- Настройте новый сервер: разверните сайт, убедитесь, что он готов обслуживать домен (можно проверить по временному доменному имени или по IP).

- Внесите новую A-запись с IP нового сервера на текущем DNS-провайдере. Да, вы ещё не переключали NS – но уже можете направить домен на новый IP. Благодаря уменьшенному TTL большинство пользователей начнёт попадать на новый сервер в считанные минуты. Старый сервер пока тоже будет получать трафик от тех, у кого не обновилось – поэтому постарайтесь, чтобы содержимое на обоих было синхронизировано (например, база данных).

- Когда убедитесь, что основной трафик идёт на новый сервер, обновите NS-записи у регистратора (если вы меняете провайдера DNS). После этого начнётся распространение новой зоны. Однако благодаря сделанному шагу 3, даже там, где ещё в силе старые NS, всё равно стоит запись с новым IP – то есть пользователи не заметят подвоха. Домен как бы обслуживается параллельно двумя DNS, и оба указывают на новый сервер.

- Спустя несколько часов/суток, когда домен уже делегирован полностью на новый DNS, можно отключить старый сервер и вернуть TTL записей на стандартный уровень. Поздравляем, вы перенесли сайт без простоев!

- Следите за безопасностью DNS. Хотя начинающим это может показаться лишним, но упомянем: DNS тоже бывает целью атак. Злоумышленники могут попытаться перенаправить ваш домен на другой сервер (например, взломав аккаунт у регистратора – так называемый Domain Hijacking). Или совершить DDoS-атаку на DNS-серверы, чтобы сделать ваш сайт недоступным по имени. От первых случаев помогает надёжный пароль и двухфакторная аутентификация у регистратора, а от вторых – выбор DNS-провайдера с защитой от DDoS. Также полезно включить DNSSEC – это дополнительная защита DNS-записей цифровой подписью, предотвращающая их подмену в пути. Многие DNS-провайдеры предлагают DNSSEC в пару кликов. Это уже более продвинутый уровень, но помнить о нём стоит, особенно если у вас популярный ресурс.

Напомним, что любые изменения в DNS требуют некоторого времени, чтобы вступить в силу. Поэтому не паникуйте, если что-то сразу не работает – проверьте настройки, затем наберитесь терпения и мониторьте ситуацию. Грамотно настроенный DNS обычно «держат и не трогают лишний раз», он тихо выполняет свою работу. Но знание и внимательность администратора – залог того, что DNS не станет узким местом.

Заключение

Поздравляем, теперь DNS перестал быть для вас загадочной аббревиатурой! 🎉 Мы разобрали, как система доменных имен делает интернет удобным, позволяя людям использовать понятные адреса вместо цифр. Вы узнали, как шаг за шагом браузер через DNS находит нужный сервер и доставляет вам сайт. Больше не секрет и то, какие бывают DNS-записи и для чего они нужны – будь то привязка домена к IP, настройка почты или создание поддомена. Вы освоили концепцию распространения DNS – знаете, почему изменения требуют времени и как минимизировать ожидание. Наконец, вы ознакомились с практическими советами: как избежать ошибок при настройке записей, как выбрать надёжный DNS-сервис и что делать при переносе сайта, чтобы всё прошло гладко.

DNS – это своего рода невидимый адресный указатель, который круглосуточно работает для вас. Настраивая его правильно, вы прокладываете для своих посетителей надёжный маршрут к вашему сайту. Теперь, вооружённые знаниями, вы можете уверенно править DNS-зонами, создавать новые записи, переносить проекты – и не бояться, что где-то что-то «сломается». Конечно, как и в любом деле, мастерство приходит с опытом, но фундамент у вас уже есть.

В итоге: пускай DNS станет вашим другом, а не врагом. 😉 Стоит один раз разобраться – и управление доменом превращается из рутины в простой и понятный процесс. Ваш сайт – под вашим контролем, а DNS позаботится о том, чтобы имя сайта всегда указывало точно на тот сервер, который вы задумали. Успехов вам в веб-администрировании и стабильной работы ваших ресурсов!