Оглавление

- От Web 2.0 к Web3: в чем разница?

- Простыми словами о технологиях Web3

- Реальные примеры Web3 в действии

- Чем Web3 может быть полезен бизнесу?

- Риски и ограничения Web3: на чем обжигаются пионеры

- Практический взгляд: инвестировать в Web3 сейчас или подождать?

- Заключение: модный пузырь или новый этап интернета?

Введение

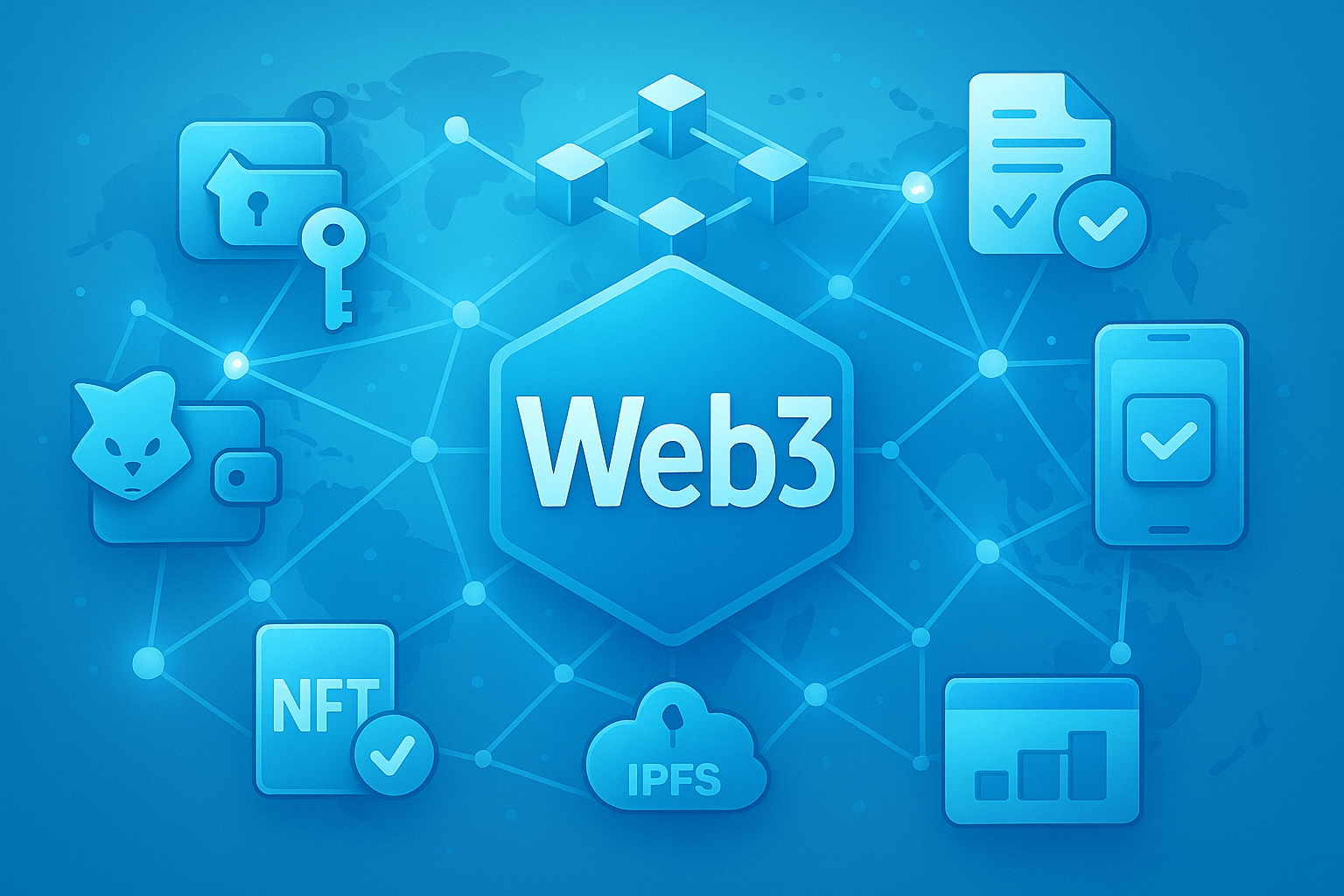

Представьте интернет, где ваши данные и цифровые ценности принадлежат только вам, а не хранятся на серверах IT-гигантов. Где для заключения сделки не нужен банк, а социальные сети работают без единого владельца и цензуры. Звучит как футуристическая утопия? Именно такие обещания несёт Web3 – новое поколение интернета, о котором говорят на каждой технологической конференции. Но стоит ли бизнесу ринуться в эту «крипто-утопию», или это всего лишь модный хайп, который пройдёт? Давайте разберёмся, почему тема Web3 актуальна прямо сейчас и что она сулит компаниям.

От Web 2.0 к Web3: в чем разница?

Интернет эволюционировал от простых статичных страниц Web1 (где мы могли только читать) до сегодняшней эпохи Web2, наполненной интерактивностью и контентом от пользователей. Web2 подарил нам соцсети, блоги, YouTube – и власть над этими площадками сконцентрировалась в руках нескольких корпораций. Централизация – главная черта Web2: данные миллиардов людей контролируются парой больших компаний, и сбой в работе одного сервиса (вспомним хотя бы падение Amazon Web Services) способен парализовать тысячи приложений по всему миру. Пользователи участвуют в создании контента, но фактически не владеют им: например, ваш аккаунт или пост могут удалить без вашего согласия, и личная информация монетизируется через рекламу без прямого контроля с вашей стороны. Конфиденциальность и справедливость стали больными вопросами Web2.

Web3 же замышляется как радикальный поворот к децентрализации – когда контроль и власть распределены между самими пользователями, а не сосредоточены у посредников. Если Web2 – это аренда жилья у корпоративного хозяина, то Web3 предлагает «цифровую собственность» пользователям. Основные принципы Web3 обычно формулируются так

Децентрализация данных: вместо центральных серверов данные хранятся и передаются в распределённых P2P-сетях (например, блокчейн). Нет единой точки отказа или контроля.

Владение активами: пользователи сами распоряжаются своими данными и цифровыми активами – от персональной информации до токенов и NFT. Ваш профиль, ваши записи или игровой артефакт могут быть оформлены как токен, принадлежащий именно вам.

Отсутствие посредников: благодаря смарт-контрактам (автономным программным договорам) сделки и транзакции выполняются автоматически, без банков, бирж и других привычных посредников.

Приватность и безопасность: шифрование и распределённое хранение делают данные менее уязвимыми для взлома. Ни одна компания не может продать ваши данные рекламодателям за вашей спиной, а отключить сервис «по своей прихоти» куда сложнее – ведь нет центрального рубильника.

Важно понимать: Web3 – это не замена самого интернета, а новая модель сервисов поверх него. Интернет остаётся сетью, соединяющей компьютеры по всему миру, а Web3 переосмысливает, как мы пользуемся этой сетью. Если упрощенно, Web3 – это идея интернета, построенного на блокчейне и других распределённых технологиях. За счёт этого интернет будущего обещает стать более устойчивым (нет единой точки отказа), безопасным и даже удобным для пользователей. Например, одно из ожиданий – пользователи смогут сами решать, какими данными делиться и с кем, предоставляя доступ к информации точечно и на своих условиях. Это противопоставляется текущей ситуации, когда наши сведения собираются и монетизируются без явного согласия.

Отличие Web3 от привычного Web2 прекрасно иллюстрируется на бытовом примере. В Web2 вы выкладываете фотографию в любимое приложение – и она тут же становится частью имущества платформы, которую та может использовать по своему усмотрению. В Web3 же вы были бы совладельцем самой платформы – хотя бы частично, через токены или права в децентрализованной сети. Проще говоря, Web3 обещает: «ничего о пользователе без самого пользователя».

Готовы перейти на современную серверную инфраструктуру?

В King Servers мы предлагаем серверы как на AMD EPYC, так и на Intel Xeon, с гибкими конфигурациями под любые задачи — от виртуализации и веб-хостинга до S3-хранилищ и кластеров хранения данных.

- S3-совместимое хранилище для резервных копий

- Панель управления, API, масштабируемость

- Поддержку 24/7 и помощь в выборе конфигурации

Результат регистрации

...

Создайте аккаунт

Быстрая регистрация для доступа к инфраструктуре

Простыми словами о технологиях Web3

За громкими словами стоят вполне конкретные технологии, на которых строится децентрализация. Чтобы разобраться, из чего состоит Web3, давайте объясним ключевые понятия на пальцах:

Блокчейн: распределённый реестр, своего рода цифровая книга, где каждая страница – блок данных, сшитый с предыдущими. Блокчейн обеспечил новую модель хранения и обмена информацией: данные хранятся у множества участников сети одновременно и защищены криптографически. Изменить задним числом запись практически невозможно, что гарантирует прозрачность и доверие. Именно блокчейн лежит в основе криптовалют и множества Web3-проектов, давая бизнесу инструмент для прозрачных и неизменяемых операций.

Одноранговые P2P-сети: технологии peer-to-peer позволяют компьютерам напрямую обмениваться данными без центрального сервера. Это как торренты, где файл раздаётся всеми участниками, – только применено к веб-приложениям. P2P-сети в Web3 распределяют нагрузку и данные по узлам по всему миру, убирая зависимость от одного дата-центра.

Смарт-контракты: небольшие программы внутри блокчейна, которые автоматически выполняют заложенные условия. Представьте цифровой торговый автомат: вы вносите оплату (например, криптовалюту) – смарт-контракт проверяет условие («достаточно средств?») и сразу же отправляет вам товар (цифровой ключ, токен, доступ к сервису) без участия продавца. Смарт-контракты на платформах типа Ethereum позволяют строить целые приложения, работающие автономно, по принципу «код – это закон».

dApps (децентрализованные приложения): приложения, работающие на основе блокчейнов и смарт-контрактов. Внешне dApp может выглядеть как обычный веб-сервис или мобильное приложение, но бэкенд у него – на блокчейне или P2P-сети. Нет единых серверов, которые хостят приложение: код и данные распределены между узлами. Например, есть децентрализованные аналоги привычных сервисов – соцсетей, бирж, хранилищ файлов – где каждый пользователь подключается к общей сети, а не к серверу компании.

Всё это объединяется в представлении, что Web3 – это интернет без “богов и хозяев”, где правила задаются протоколом и сообществом. Конечно, пока это идеалистическая картина. На практике текущие реализации Web3 часто сочетают элементы децентрализации с традиционной инфраструктурой. Тем не менее, технология развивается: уже существуют блокчейны, способные выполнять тысячи операций в секунду, протоколы шифрования данных на узлах, средства цифровой идентификации без паролей и многое другое. И компании по всему миру экспериментируют с этими инструментами, стремясь не отстать от тренда.

Реальные примеры Web3 в действии

Третье поколение интернета звучит абстрактно, но давайте посмотрим на вполне осязаемые примеры, которые уже работают в парадигме Web3. Несмотря на молодость технологии, за последние годы появилось немало проектов, показывающих, как принципы децентрализации применимы на практике:

Децентрализованные социальные сети. Альтернативы Facebook и Twitter уже существуют – например, платформа Mastodon, протокол Lens, сеть Bluesky. В них нет единого владельца или центрального сервера, сообщество само устанавливает правила модерации. Никто не может стереть вашу публикацию из прихоти, а пользовательские данные остаются под контролем самих пользователей. В Mastodon, к примеру, отсутствует навязчивая реклама – разработчики обещают, что данные не продаются корпорациям, поэтому алгоритмы ленты показывают то, что интересно именно вам, а не то, что проплатили рекламодатели. Отрасль децентрализованных соцсетей только набирает обороты, но уже дает подсказку бизнесу: возможно, аудитория будущего захочет общаться там, где ей гарантирована свобода слова и приватность. Кто знает, может быть, следующий «Павел Дуров» вырастет именно на почве Web3-платформы для общения?

DeFi – децентрализованные финансы. Это целый пласт Web3-приложений, переворачивающих привычный мир финансовых услуг. Децентрализованные биржи (например, Uniswap) позволяют обменивать криптоактивы напрямую между пользователями без центрального оператора. ЛENDING-протоколы вроде Aave или MakerDAO дают взять заем под залог криптовалюты – без банков и бюрократии, в любом уголке мира. Представьте, что ваша компания может привлечь инвестиции от людей по всему миру, выпустив свои токены, или разместить излишки средств в смарт-контракт, приносящий проценты выше банковских. Всё это – реальность DeFi. Конечно, к DeFi нужно относиться осторожно: волатильность и риски высоки. Но игнорировать его бизнесу, особенно в финансах и e-commerce, уже нельзя – слишком большие деньги крутятся в этой сфере, и появляются новые модели транзакций. Инфраструктура под DeFi развивается: сегодня существуют оракулы, поставляющие внешние данные в блокчейн, и специализированный блокчейн-хостинг для узлов DeFi-приложений (ведь для работы таких сервисов требуются надёжные ноды по всему миру).

NFT и токенизация контента. В 2021 году мир захлестнул бум NFT – невзаимозаменяемых токенов, которые доказали право собственности на цифровые объекты. Художники продавали цифровые картины за миллионы, музыканты выпускали альбомы в виде токенов, бренды экспериментировали с коллекционными NFT. Большая часть ажиотажа схлынула – оказалось, что 90% подобных токенов впоследствии обесценились, и рынок здорово остыл. Тем не менее сама технология NFT себя не исчерпала. Она находит применение в играх (где токен подтверждает право собственности на внутриигровой предмет, который нельзя отнять у игрока произвольно), в торговле билетами и цифровыми правами. Например, платформа OpenSea стала своеобразным eBay для цифровых артефактов, а NBA Top Shot успешно продавала болельщикам токенизированные видеомоменты матчей. Для бизнеса в сфере медиа, искусства, развлечений NFT остаются интересным инструментом монетизации и вовлечения аудитории – главное, подходить к нему с умом, без иллюзий быстрого обогащения.

DAO и новое корпоративное управление. Децентрализованные автономные организации – это эксперимент, как группы людей могут управлять проектами на основе блокчейна. Участники DAO владеют токенами, дающими право голоса, и совместно принимают решения – от инвестиций до правил сообщества. Все голосования прозрачны и записаны в блокчейн, результаты нельзя переписать задним числом. Уже существуют примеры DAO, финансирующих благотворительные проекты, управляющих разработкой open-source софта (например, Gitcoin привлекает средства на поддержку opensource-разработчиков через DAO-модель) и даже пытающихся купить редкий экземпляр Конституции США (знаменитый случай ConstitutionDAO). Для традиционного бизнеса DAO – пока нишевое явление, но крупные корпорации присматриваются к идее «цифрового акционерного общества», где права участия могут быть токенизированы и передаваться свободно, а реестр акций фактически хранится на блокчейне.

Новые цифровые миры и экономика метавселенных. Ещё одно направление Web3 – создание метавселенных и децентрализованных игровых миров. Проекты Decentraland и The Sandbox позволяют пользователям владеть виртуальной землёй и недвижимостью в онлайне. Там проводят концерты, выставки, продают цифровые товары. Для бизнеса это задел на будущее: возможно, через несколько лет у каждой компании будет виртуальный офис или магазин в метавселенной, где клиенты смогут взаимодействовать с брендом напрямую через аватары. Пока метавселенная остаётся больше экспериментом, но инвестиции в неё идут (капитализация токенов SAND и MANA исчисляется сотнями миллионов долларов). Игнорировать тренд Web3 в гейминге и VR тоже не стоит – поколение, выросшее на Roblox и Fortnite, завтра захочет более взрослые и независимые виртуальные пространства.

Перечисленные примеры – лишь верхушка айсберга. Также существуют децентрализованные хранилища файлов (IPFS, Filecoin) – альтернатива облакам от Amazon или Google; новые браузеры Web3 (Brave, Opera Web3) с интегрированными крипто-кошельками и платёжными токенами; сети для интернета вещей (тот же проект Helium развернул P2P-сеть для IoT-устройств, где участники сами обеспечивают покрытие и получают вознаграждение токенами). В общем, экосистема Web3 уже рождает практические кейсы. Это не какая-то далёкая фантастика – технологии уже работают, пусть пока и не массово.

Чем Web3 может быть полезен бизнесу?

Хорошо, допустим, Web3 – это интересно. Но что практически могут получить компании и проекты от новых децентрализованных технологий? Рассмотрим несколько направлений, где бизнесу действительно есть смысл обратить внимание на Web3:

- Новые рынки и продукты. Web3 открывает двери в зарождающиеся рынки: криптовалюты, токенизированные товары, цифровые коллекционные объекты, виртуальная недвижимость. Для смелых компаний это шанс занять нишу первыми. Например, если вы разработчик игр – внедрение NFT позволит заработать на продаже внутриигровых предметов и привлечь новых геймеров-энтузиастов. Если вы в финтехе – DeFi может стать и конкурентом, и партнером: банки уже экспериментируют с выпуском стейблкоинов, а биржи запускают децентрализованные платформы. Компания, которая предложит удобные мосты между традиционными финансами и криптомиром, может получить конкурентное преимущество. Кроме того, токенизация активов способна перевернуть подход к инвестициям: представьте, что ваш бизнес выпускает собственные токены-акции и привлекает средства не от пары венчурных фондов, а от сообщества клиентов по всему миру. Это уже пробуют делать – и довольно успешно – некоторые стартапы. Таким образом, Web3 даёт пространство для инновационных продуктов и привлечения капитала на новых принципах.

- Повышение доверия и прозрачности. Блокчейн славится тем, что обеспечивает неизменность записей и прослеживаемость транзакций. Для отраслей с высоким требованием доверия – например, логистика, производство, здравоохранение – внедрение блокчейн-решений может значительно повысить репутацию и эффективность. Представьте цепочку поставок, где каждый этап отгрузки товара записан в распределённый реестр, доступный всем участникам: подделать данные о происхождении или качестве продукции практически невозможно. Покупатель может отсканировать код и увидеть, откуда пришёл товар, а бизнес экономит на аудите и контроле. Такие проекты уже идут в крупных ритейлерах и фармацевтических компаниях. Другой пример – управление данными клиентов. Если вы храните пользовательские данные в распределённой сети, злоумышленнику сложнее получить доступ ко всей базе сразу; да и сами клиенты будут спокойнее, зная, что их информация не лежит на одном уязвимом сервере. Прозрачность финансовых операций, автоматическое выполнение условий смарт-контрактов без «человеческого фактора» – всё это снижает операционные риски и улучшает отношения с партнёрами. В глазах потребителей бизнес, использующий современные способы защиты данных, тоже выиграет: доверие – валюта не менее ценная, чем деньги.

- Снижение издержек на посредников. Одно из самых прямых преимуществ Web3 – возможность убирать лишние звенья в бизнес-процессах. Смарт-контракты могут заменить нотариусов, эскроу-агентов, процессинговые центры. Если вы продаёте недвижимость, теоретически сделку купли-продажи можно оформить смарт-контрактом: деньги вносятся в криптовалюте, право собственности (токен на недвижимость) автоматически переходит покупателю, как только условия платежа выполнены. Никаких задержек на банковские переводы, никаких комиссий десятку посредников. Уже сейчас существуют платформы, где аренда жилья или продажа контента происходят напрямую между участниками, а код гарантирует исполнение обязательств. Для бизнеса снижение комиссий и трения – это прямая экономия. Конечно, пока правовая система не всегда поспевает за такими инновациями, но тренд ясен: автоматизация доверия через код способна сделать бизнес-процессы быстрее и дешевле.

- Новый пользовательский опыт и лояльность. Web3-технологии могут глубже вовлекать аудиторию и формировать лояльное сообщество вокруг бренда. Вспомним о токенах: выпустив собственный токен лояльности, компания может по-новому выстраивать программу бонусов. К примеру, клиенты, владеющие токенами, получают скидки или особые права голоса при выборе новых продуктов. В отличие от обычных баллов, такие токены – их собственность, они торгуются на рынке, что добавляет ценность. Уже есть кейсы, когда кафе или онлайн-сервисы выпускают NFT-карточки для постоянных клиентов, и те не просто копят скидки, а еще и продают/покупают эти карточки как коллекционные. Кроме того, DAO-модель может применяться для комьюнити вокруг бренда: дать самым активным участникам решающее слово в развитии продукта – смело, но это сильно мотивирует амбассадоров. Для стартапов, которым важен комьюнити-драйв, подобные инструменты Web3 могут стать секретным ингредиентом успеха.

- Репутационный образ «технологичного лидера». Наконец, нельзя забывать и про имидж. Внедряя новые технологии, компания заявляет о себе как о новаторе. Конечно, делать что-либо ради пиара – сомнительная стратегия, но если Web3 действительно решает задачу в вашем бизнесе, то попутно вы получаете инфоповод и очки в глазах инвесторов. Многие бренды, от автопроизводителей до модных домов, проводили эксперименты с NFT и метавселенными не только ради прямой выгоды, но и чтобы ассоциироваться с передовым опытом. Здесь важно соблюсти баланс: молодежная аудитория может позитивно воспринять, что «компания шагает в ногу со временем», а вот консервативные клиенты, наоборот, могут насторожиться из-за непонимания технологии. Поэтому образ пионера лучше подкреплять понятными объяснениями, зачем вам это нужно и какую пользу несёт.

Подводя итог: Web3 предлагает бизнесу немало вкусного – от экономии и безопасности до новых источников дохода. Но за мёдом всегда спрятано и немного дёгтя. Прежде чем бросаться реализовывать блокчейн во всех отделах компании, стоит трезво взглянуть на ограничения и риски.

Риски и ограничения Web3: на чем обжигаются пионеры

Как и любая новая технология, Web3 несёт не только возможности, но и целый набор вызовов. Разберем основные проблемные моменты, о которых важно знать каждому предпринимателю и разработчику, задумавшим покорить децентрализованное будущее:

Сложность и порог входа. Сегодня погрузиться в Web3 – почти как попытаться завести машину, у которой руль спрятан в бардачке. Нужно установить криптокошелёк, разобраться с кодами и ключами, приобрести токены, заплатить комиссии сети – для неподготовленного пользователя это джунгли терминов и рискованных действий. Привычных «войти через Google» или позвонить в техподдержку, если что-то пошло не так, тут нет. Потеряли seed-фразу от кошелька – потеряли доступ к своим активам навсегда. Согласно опыту первых лет, юзерфрендли у Web3 пока хромает: интерфейсы сложны, документация часто рассчитана на гиков, а каждая ошибка может дорого стоить. Многие проекты пытаются упростить опыт (например, интегрируют вход по email или социальным сетям поверх крипто-хранилищ), но пока для среднего пользователя всё это остаётся темным лесом. Для бизнеса это означает дополнительные издержки на обучение персонала и пользователей, если вы внедряете Web3-решение. Будьте готовы быть наставником для своей аудитории, иначе новация не взлетит.

Масштабируемость и производительность. Блокчейн-транзакции до сих пор медленные и дорогие по сравнению с традиционными технологиями. Если Visa проводит десятки тысяч операций в секунду, то у популярного блокчейна (например, Ethereum до обновлений) – считанные десятки. Комиссии за транзакции («газ») могут прыгать до небес в моменты нагрузки, что делает микроплатежи нерентабельными. Представьте, вы решили принять оплату в криптовалюте за свой онлайн-сервис, а в день релиза сеть перегружена, и пользователи часами ждут подтверждения платежа – провал гарантирован. Да, появляются быстрые блокчейны (тот же Solana заявляет тысячи TPS) и решения второго уровня – надстройки типа Arbitrum, Optimism, призванные ускорить и удешевить транзакции. Но они еще не стали всеобщим стандартом, и периодически тоже сталкиваются с багами. Массового «вау-эффекта» по части скорости пока не случилось. Любое Web3-приложение нужно проектировать с расчётом на ограниченную пропускную способность или ждать развития инфраструктуры. Иначе говоря, проблема масштабируемости способна сорвать ваши планы по взрывному росту пользователей.

Техническая инфраструктура и надежность. Парадоксально, но пока что многие «децентрализованные» сервисы работают на централизованных решениях. Большинство dApps полагаются на узлы блокчейна, развернутые на серверах AWS или в облаке крупных провайдеров. Это создаёт скрытые точки отказа: падение одного популярного узла Ethereum или сбой у провайдера может косвенно повлиять на множество приложений. Поэтому серверные решения для Web3 и надежный блокчейн-хостинг – насущная потребность. Если вы хотите запустить свой блокчейн-узел или DeFi-платформу, потребуется серьёзное серверное оборудование, защищенное от сбоев и атак. Ноды должны иметь высокую вычислительную мощность и стабильное соединение, достаточный объём хранилища (полная копия блокчейна – это сотни гигабайт данных), а дата-центры – обеспечивать электропитание, охлаждение и физическую охрану. Не каждая компания готова развернуть такое хозяйство самостоятельно. Разумеется, на рынке появляются предложения инфраструктуры «под ключ» для Web3 – от облачных сервисов от крупных игроков до услуг специализированных дата-центров, заточенных под блокчейн. Но использование их возвращает нас к частичной централизации (доверие к провайдеру), а построение собственной распределённой сети – это дорого и сложно. Кроме того, молодые блокчейн-платформы сами иногда дают сбои: известны случаи, когда сеть Solana останавливалась на часы из-за ошибок, или когда из-за форка сети некоторые приложения оказывались в раздоре с основной цепью. Для бизнеса, привыкшего к близкому к 100% аптайму, такая нестабильность неприемлема. Придётся мириться с тем, что Web3-инфраструктура пока еще не столь зрелая и может требовать бэкапов в виде привычных решений.

Регуляторная неопределённость. В эпоху «Дикого Запада» в криптоиндустрии было просто запустить любой проект – законодательство не успевало. Но с 2023–2025 гг. регуляторы плотно взялись за наведение порядка. По всему миру выходят законы о цифровых активах; в России, например, принят закон о CFA (цифровых финансовых активах), регулирующий выпуск токенов и работу блокчейн-платформ. В США SEC подает иски против криптокомпаний за продажу незарегистрированных ценных бумаг (под ударом были даже такие гиганты, как Ripple и биржа Coinbase). NFT-платформы тоже получили первые судебные иски, банковские партнёры порой отказываются работать с криптостартапами из-за отсутствия лицензий. Для бизнеса это означает риск: вложитесь в Web3-направление, а через год закон изменился – и то, что вы делали, вдруг оказалось вне закона или требует дорогого лицензирования. Особенно осторожным надо быть с токенами: выпустить «свой токен» – легко технически, но юридически вы можете внезапно оказаться эмитентом ценной бумаги со всеми вытекающими требованиями. Поэтому прежде чем внедрять блокчейн, стоит проконсультироваться с юристами и следить за новостями регулирования. Децентрализация может вступать в конфликт с законом, и умный бизнес должен просчитывать эти сценарии.

Безопасность и мошенничество. Увы, мир Web3 манит не только энтузиастов, но и злоумышленников. Децентрализованные приложения часто становятся целью хакеров: взломы смарт-контрактов случались десятки раз, похищены средства на сотни миллионов долларов. Если ошибка допущена в коде смарт-контракта, вернуть украденное практически нереально – транзакции необратимы, отката нет. Плюс появляются новые виды мошенничества: фишинговые сайты, имитирующие кошельки, скам-проекты, обещающие золотые горы на DeFi-фермах и крадущие депозиты доверчивых пользователей. Количество киберпреступлений может вырасти с распространением Web3, и бизнесу нужно быть готовым инвестировать в кибербезопасность. Нельзя просто развернуть блокчейн-систему и забыть – нужен аудит смарт-контрактов, мониторинг аномалий, планы реагирования на возможные атаки. Ещё одна сторона медали – защита конфиденциальных данных. Децентрализация не всегда равна анонимности: публичные блокчейны открыты для просмотра, и если бизнес неаккуратно спроектирует архитектуру, могут утечь важные сведения. В общем, заходя в Web3, придётся усилить бдительность: ставки высоки, ведь на кону могут быть реальные деньги и репутация.

Человеческий фактор и образование. Внедряя новые технологии, компании часто сталкиваются с банальным отсутствием экспертизы. Грубо говоря, специалистов по блокчейну и Web3 мало, стоят они дорого, а те, кто есть, больше любят свободу стартапов, чем корпоративную культуру. Обучать свою команду придётся практически с нуля: даже опытному разработчику нужно время, чтобы освоить новые инструменты и парадигмы. А если говорить про пользователей, партнеров – им тоже придётся объяснять, как пользоваться вашим Web3-продуктом. Сопротивление изменениям, инерция мышления – серьёзный барьер. В итоге некоторые перспективные проекты тонут просто потому, что не смогли внятно донести ценность Web3 для аудитории. Учтите этот риск: помимо технических и юридических задач, придётся заниматься просвещением и поддержкой на новом поприще.

Перечисленные ограничения – не приговор для Web3, а скорее список препятствий на пути к его зрелости. Многие проблемы решаются: сложные интерфейсы обрастают удобными надстройками, скорость транзакций повышается с развитием протоколов (Ethereum, например, уже перешёл на более энергоэффективный алгоритм и внедряет шардинг для масштабирования), законы постепенно формируются, а опыт первых проектов учит, как не повторять чужих ошибок. Однако на данный момент бизнесу важно понимать: Web3 не волшебная таблетка. Это марафон, а не спринт. Если ввязаться неподготовленным, можно быстро разочароваться, выгореть на расходах или испортить отношения с клиентами.

Практический взгляд: инвестировать в Web3 сейчас или подождать?

Итак, вы – владелец бизнеса или стартапа, и у вас на столе лежит стратегия: «внедрить блокчейн», «сделать свой токен», «выйти в метавселенную». Как поступить? Однозначного рецепта нет, но вот несколько советов, которые помогут принять взвешенное решение:

Оцените реальную пользу для вашего проекта. Спросите себя: какую проблему решит Web3 в моём бизнесе, чего нельзя достичь старыми методами? Если ответ чёткий – например, «я хочу привлечь финансирование по всему миру через токены» или «мне нужно прозрачное хранилище данных, которому доверяют сразу несколько независимых сторон» – тогда имеет смысл пилотировать Web3-решение. Но если аргумент только в моде («конкуренты сделали NFT, и нам надо») или расплывчатый («ну, все говорят о блокчейне, вдруг пригодится») – лучше притормозить. Внедряйте технологию ради ценности, а не ради шумихи. Потратьте время на проработку use-case: возможно, окажется, что обычная база данных или облачный сервис решат задачу проще и дешевле, чем собственный блокчейн.

Начните с малого эксперимента. Не обязательно сразу переводить всю ИТ-систему на новые рельсы. Можно запустить пилотный проект: например, выпуск ограниченной серии NFT для маркетинговой кампании, внедрение блокчейн-модуля для отслеживания одной категории товаров, тестирование приёма крипто-платежей на небольшую сумму. Такой эксперимент позволит собрать обратную связь, проверить гипотезы и выявить скрытые подводные камни – при минимальных рисках. Если пилот провалится, вы потеряете немного времени и денег, но приобретёте знания. Если выстрелит – будет аргумент расширять инициативу. Многие крупные компании идут именно по этому пути: выделяют маленькую команду инноваций, которая играет с Web3, не нарушая основного бизнеса. Это здравый подход, чтобы оставаться современным, но не сломать то, что работает.

Заручитесь экспертизой (или партнером). Как мы отметили, компетенции – больное место. Поэтому, если внутри нет опытных специалистов по Web3, имеет смысл их нанять или привлечь на правах консультантов. Либо найти партнёра – компанию, которая уже предоставляет решения для бизнеса на блокчейне. Например, это может быть провайдер серверных решений для Web3, готовый разместить ваши узлы в надёжной инфраструктуре, или платформа, предлагающая готовые смарт-контракты под ваши задачи. Да, это дополнительные расходы, но они могут окупиться, снизив риски провала. Партнерство особенно актуально для вопросов безопасности и соответствия регуляциям: пусть профессионалы настроят вам кошельки и смарт-контракты, чем потом разгребать последствия возможной уязвимости или юридической ошибки.

Держите план «Б» и будьте гибкими. Входя в Web3, приготовьте подушку безопасности. Что если выбранный блокчейн внезапно ляжет или станет слишком дорогим в использовании? Имеется ли возможность переключиться на другой? Как вы вернёте пользователям доступ к сервису в случае сбоя распределённой сети? Обдумайте эти моменты заранее. Иногда полезно комбинировать подходы: не зря говорят о гибридных решениях Web2.5. Например, хранить критичные данные всё же на защищённом централизованном сервере, а публичный реестр использовать только для тех частей, где он реально необходим. Такая прагматичная архитектура может снизить уязвимость и удовлетворить и жажду инноваций, и требования надёжности. В конце концов, цель бизнеса – работающий сервис и довольные клиенты, а не чистота идеологии. Не бойтесь отступить на шаг назад, если увидите, что 100% децентрализация вредит пользователю.

Следите за отраслью и учитесь на чужом опыте. Web3 развивается стремительно. Что было истиной год назад, сегодня могло устареть. Подпишитесь на отраслевые новости, читайте кейсы других компаний. Многие крупные игроки уже сделали ошибки – изучите их. Например, если кто-то запустил токен и получил негатив от сообщества – разберитесь почему, чтобы не повторить. Если где-то DAO провалило проект из-за низкой явки голосующих – сделайте выводы, как мотивировать участников. Знание – ваша лучшая страховка. А ещё образование касается и команды: инвестируйте в обучение сотрудников. Посетите митапы, пройдите курсы (благо сейчас доступны и бесплатные обучающие материалы по крипте). Даже если решите отложить практическое внедрение, получение знаний о Web3 не будет лишним – так вы хотя бы поймёте, когда наступит тот момент, что технология «дозрела» для ваших задач.

Не упускайте момент, но и не торопитесь без оглядки. Это звучит как противоречие, но суть в балансе. Игнорировать Web3 совсем – рискованно, потому что если это действительно будущее интернета, то через 5-7 лет вы рискуете оказаться позади конкурентов. С другой стороны, быть первым ради первенства – тоже риск, потому что можно потратить ресурсы на тупиковое направление. Постарайтесь занять позицию информированного наблюдателя-экспериментатора: держитесь в курсе трендов, участвуйтепо возможности в небольших проектах, будьте готовы масштабировать удачные начинания, когда технология созреет. Многие сравнивают нынешнюю фазу Web3 с ранним интернетом 90-х: тогда тоже не сразу было ясно, какие модели «выстрелят». Но те компании, что в итоге стали гигантами (Amazon, Google и др.), как раз внимательно следили за развитием и вовремя делали решающий шаг.

В конечном счёте, решение – вкладываться сейчас или ждать – зависит от специфики вашего бизнеса и вашей терпимости к риску. Нет универсальной рекомендации. Однако, определённо можно сказать: полностью отмахнуться от Web3 уже не получится. Даже если решите пока только наблюдать, выделите ответственного за мониторинг этой сферы, чтобы не прозевать момент, когда для вас появится реальная выгода.

Заключение: модный пузырь или новый этап интернета?

Настало время ответить на главный вопрос: Web3 и децентрализация – это мода, которая пройдёт, или всё же будущее интернета, к которому стоит готовиться бизнесу? Скорее всего, истина, как водится, посередине. Web3 – не просто маркетинговый тренд, но и не панацея от всех бед. Технологии распределённых реестров, криптовалют и dApps уже доказали свою состоятельность в ряде ниш: они приносят реальную пользу там, где нужны доверие без посредников, глобальная доступность и новые экономические модели. Децентрализация обещает более справедливую цифровую экосистему, где пользователи и компании взаимодействуют напрямую, безопаснее и свободнее. В этом смысле Web3 действительно выглядит частью будущего интернета – возможно, более демократичного и прозрачного.

Однако революция не происходит за одну ночь. После бурного всплеска интереса 2021 года последовало отрезвление: многие проекты закрылись, инвесторы поостыли, и стало ясно, что переход на новые рельсы займёт годы. Сейчас Web3 переживает период притирания, когда хайп улёгся и на первый план выходят тихие, рабочие инициативы. Для бизнеса это означает: время бездумных погонь за блокчейн-модой прошло, наступила пора трезвого расчёта. В ближайшие пару лет Web3, вероятно, не заменит привычный Web2 – те же централизованные облака и сервисы никуда не денутся. Но постепенно доля децентрализованных решений будет расти, проникая в самые разные отрасли – от финансов до искусства.

Главное – не воспринимать Web3 как угрозу или панацею. Воспринимайте его как инструмент, который может подходить или не подходить для разных задач. Ваш бизнес может найти в нём новую точку роста, а может решить остаться в стороне до лучших времён – оба подхода имеют право на жизнь. Но полностью игнорировать тему не стоит: как минимум, вы сможете почерпнуть идеи, даже если не внедрите саму технологию прямо сейчас.

В итоге вопрос «мода или будущее?» трансформируется в: а что это значит лично для вас и вашего дела? Возможно, прямо сегодня — ничего, и разумнее просто следить. А возможно, уже завтра появится возможность сделать небольшой шаг в сторону Web3 и опередить конкурентов на длинной дистанции.

Интернет меняется, и вместе с ним меняются правила игры для бизнеса. Web3 несёт с собой и риски, и шансы. Теперь, когда мы развеяли часть мифов и посмотрели на вещи реально, решение за вами. Новый этап эволюции интернета только начинается – готовы ли вы к децентрализованному будущему?